2 месяца назад 75

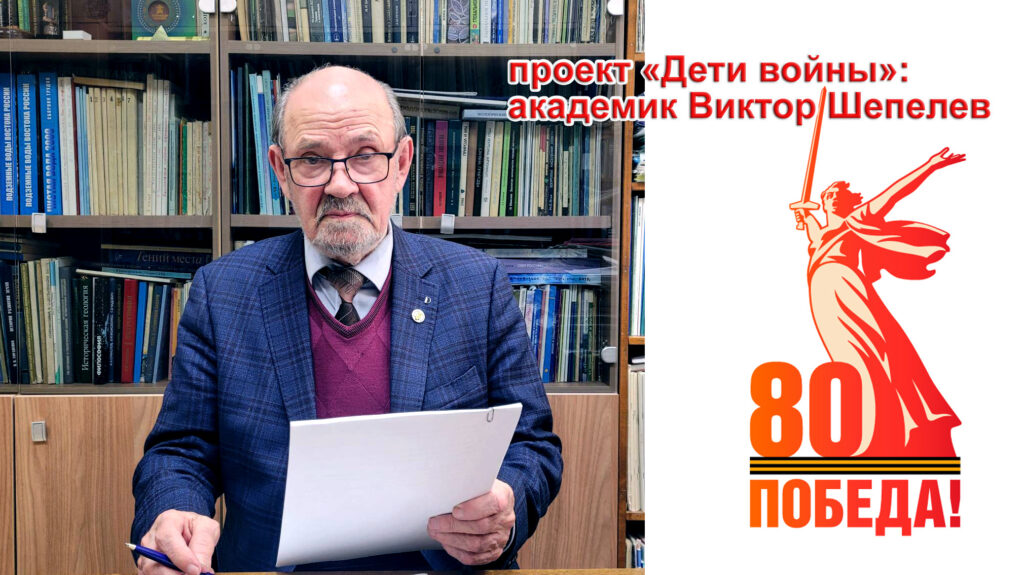

Проект «Дети войны» от Академии наук Якутии – выпуск №2: Виктор Шепелев

Сегодня в нашем проекте «Дети войны», свой рассказ о годах Великой Отечественной войны поведает действительный член Академии наук РС (Я), главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН, главный редактор научно-популярного журнала «Наука и техника в Якутии» Виктор Шепелев.

В этом рассказе он дает видение предвоенных и послевоенных лет, через призму судьбы своей родительской семьи, которая проживала в те годы в разных районах Якутии, а также сделает ряд обобщений о той тяжелой поре для страны. Приятного просмотра!

https://rutube.ru/video/3d8689bf684d8f9449fd0b703032709b/

https://rutube.ru/video/2bf082b7073fb791551419809e2601a7/

Также, в дополнении к услышанному, раскрывая научные изыскания героев наших передач, предлагаем научный подкаст о парадоксах на территории вечной мерзлоты c участием В.В. Шепелева:

https://rutube.ru/video/ee80ebedf7f2897bd0af3f3571d78af8/

***

Читателям, особенно молодым, будет интересно получить дополнительную обобщающую информацию о Якутии в годы войны, завершившейся полной капитуляцией фашистской Германии и милитаристской Японии (подробнее см.: https://www.sakha.gov.ru/jakutija-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/)

«До войны, по данным 1939 г., здесь проживало 413,8 тыс. чел., в т.ч. якутов 242,2 тыс.(58,5%). За годы войны на фронт были призваны свыше 62 тыс. якутян. Эти пополнения проходили боевую подготовку в частях Забайкальского и Уральского военных округов, затем в составе различных воинских формирований принимали участие почти во всех стратегических сражениях войны – в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в изгнании оккупантов за пределы Советского Союза, освобождении оккупированных немецкими войсками стран, окончательном разгроме фашистской Германии. Они вместе с другими советскими воинами испытали горечь тяжелых поражений в приграничных боях, драматизм вражеского окружения и отступления вырвавшихся из него частей.

Воины Якутии, представленные во всех родах войск, особенно отличились как меткие стрелки. Только пули шестерых снайперов – Ф.М. Охлопкова, И.Н. Кульбертинова, А.А. Миронова, Д.А. Гуляева, Е.К. Петрова, Г.К. Федорова поразили, по неполным данным, более 1170 солдат и офицеров противника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 воинам – С.А. Асямову, С.В. Достовалову, М.С. Жадейкину, В.А. Колбунову, Н.А. Кондакову и др.

В годы войны шла интенсивная работа по подготовке боевых резервов армии. Через систему всеобщего обязательного военного обучения (Всеобуч) прошла подавляющая часть мужского населения в возрасте от 16 до 50 лет. Идя навстречу пожеланиям патриоток, были созданы подразделения для подготовки девушек бойцов-стрелков, радистов, телеграфистов и по другим воинским специальностям. К концу 1942 г. 1659 девушек прошли необходимый объем подготовки бойца-стрелка. Всего было проведено 7 очередей Всеобуча с охватом 29099 чел. В комсомольско-молодежных подразделениях было подготовлено более 2 тыс. минометчиков, истребителей танков, бронебойщиков, столько же пулеметчиков, автоматчиков, около 2 тыс. снайперов, 1174 медсестры.

Бойцы Всеобуча совершали лыжные пробеги на 400-500 км с полной боевой выкладкой. В сильные морозы были организованы лыжные переходы по маршрутам Верхоянск-Якутск-Верхоянск (2236 км), Казачье-Дружина-Казачье (2250 км). В массовых соревнованиях, кроссах, лыжных пробегах приняли участие 161 тыс. чел., почти 80% которых укладывались в нормативы оборонных значков.

Все это помогало быстрому постижению воинского мастерства на фронте, ратному подвигу якутян. Орденом Ленина были отмечены боевые заслуги морского пехотинца А.Ф. Мамаева (Алдан). Трудный путь с боями от Сталинграда до Берлина прошел артиллерист Г.Д. Протодьяконов (Чурапча). Кавалерами пяти-шести боевых орденов вернулись с фронта Г.Т. Наседкин (Алдан), С.Д. Флегонтов (Чурапча), Д.Д. Оллонов (Усть-Аддан). Отважный подвиг совершил М.М. Стрекаловский (Усть-Алдан). Кавалером ордена Богдана Хмельницкого стал командир стрелкового батальона С.И. Прокопьев, ордена Александра Невского – командир стрелкового батальона А.А. Филатов, командир батареи Д.И. Трофимов, ордена Нахимова – контр-адмирал Ф.И. Чернышев и многие другие. На фронт были призваны 418 женщин. Среди них – первая летчица-якутка В.К. Захарова, которая в 1944 г. совершила более 180 боевых вылетов, спасла жизни двум сотням раненых воинов. Она награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и медалями.

За подвиги на фронтах войны удостоились орденов и медалей, по неполным данным, 2296 чел. После окончания войны только в 1946-1947 гг. было вручено якутянам 9150 орденов и медалей за победу над Германией, Японией, за взятие и освобождение различных городов.

Успех фронта обеспечивался самоотверженным трудом тыла. Война вызвала уход на фронт значительной части трудоспособного населения, резкое сокращение, а по ряду видов и прекращение поступления технического оборудования, сырья и продовольствия. Сложные задачи военного времени, горечь потерь и утрат, голод, колоссальное духовное, физическое напряжение, которые легли на плечи населения, многократно усугубили положение тыла.

Якутия продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу. В условиях военного времени местная государственная и кооперативная промышленность осваивали новые виды изделий, необходимых для труда и жизнеобеспечения населения. Большого увеличения добычи золота достиг трест Джугджурзолото – одно из ведущих предприятий этой отрасли промышленности в стране. Начиная с 1944 г. стал выполнять свои планы и трест Якутзолото. Трест Джугджурзолото и прииск Ыныкчан завоевывали переходящee Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Передовиками в этой отрасли были стахановцы И.В. Лыткин, В.П. Валентов, молодые горняки Александр Лалетин, Михаил Машуков, Иван Хрупкий, Александр Цой, Иван Киселев, Николай Романов и др.

В 1941 г. охотник-якут В.Н. Захаров обнаружил месторождение слюды в Алданском районе.

В 1942 г. было основано Алданское управление треста Союзслюда. Эмельджакское управление поставило в 1944 г. до половины всей добываемой в стране слюды-флогопита. Здесь ударно трудились фронтовые бригады, руководимые Евгенией Васильевой, Натальей Нестеренко, Марией Прониной и др., перекрывавшие нормы в два и более раза.

На севере Якутии развивалась рыбная промышленность общесоюзного значения. С 1941 г. по 1945 г. было сдано государству свыше 400 тыс. т. рыбы, что почти в 4 раза больше, чем за предыдущие пять довоенных лет.

Главная тяжесть доставки грузов, перевозки людей, в том числе резервов для Красной Армии, легла на Ленское и Северо-Якутское речные пароходства. В 1942-1943 гг. была построена дорога Качикатцы-Томмот протяженностью 340 км, обеспечившая республике кратчайший выход на железнодорожную магистраль и в условиях летнего времени. В ее строительстве отличились комсомольско-молодежные бригады Лели Хороших, Дуси Тарасовой, Иды Роевой и др.

Война имела большие последствия и для сельского хозяйства республики: в 1944 г. по сравнению с 1940 г. количество рабочих рук в колхозах сократилось на 41%. В среднем по республике с 1 га посевов получено хлебов в 1941 г. почти в 2,5, а в 1942 г. – в 2 раза меньше, чем в 1940 г. Засуха 1941-1942 гг. погубила посевы зерновых. Это вызвало голод среди населения ряда районов. Резко возросла смертность от недоедания, болезней. В тяжелых условиях колхозники вырабатывали на каждого в среднем больше трудодней, чем в довоенное время: 1940 г. – 238, 1941 г. – 270, 1943 г. – 391, 1944 г. – 424, в 1945 г. – 433.

В этих тяжелых условиях часть колхозов Чурапчинского района, сильно пострадавшая от засухи, была переведена на устав рыболовецких артелей, и в конце августа – начале сентября 1942 г. 41 колхоз с населением около 5 тыс. чел. был переселен в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Данная акция была проведена без должной подготовки, в спешке, что привело к неоправданным жертвам, гибели людей из-за холодов, болезней уже в пути следования, а также в результате отсутствия элементарных условий для жизни и труда переселенцев на местах их прибытия.

Несмотря на тяготы военного времени, в сельском хозяйстве трудились сотни, тысячи передовиков производства, среди них знатный огородник М.Т. Егоров, скотницы М.И. Егорова, А.С. Никифорова (Мегино-Кангаласский район), механизаторы П.М. Григорьев (Верхневилюйский), П.Н. Заровняев (Намский), Е.Е. Филиппова (Чурапчинский), М.В. Орлова (Усть-Алданский), М.А. Трифонов (Майинская МТС), косарь Д.А. Тихонов (Сунтарский), доярка М.С. Пшенникова (Якутский район) и др.

Охотники сдавали стране почти пятую часть общесоюзной заготовки пушнины. Мастерами охотничьего промысла являлись Е.С. Иванов, Р.А. Иванов, Л.X. Христофоров (Оленекский район), И.П. Слепцов (Усть-Янский), С.Н. Тебенев (Вилюйский), П.А. Данилов (Сунтарский) и др., перекрывавшие свои планы в 6-8 раз.

Труд работников науки, литературы и искусства также служил интересам защиты Родины. Созданное в 1943 г. Якутское отделение Всесоюзного НИИ озерного и рыбного хозяйства (ВНИОРХ) приступило к изучению рыбных ресурсов низовьев и дельты р. Лены. Возобновил свою работу Институт языка, литературы и истории. Велось широкое археологическое изучение ленских древних памятников и поселений под руководством А.П. Окладникова. Вышли из печати монографии С.А. Токарева «Общественный строй якутов в 17-18 вв.», О.В. Ионовой «Из истории якутского народа», Г.П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя», А.П. Окладникова «Далекое прошлое Якутии», «Ленские древности» и др.

С первых дней войны с призывным словом о защите Отечества выступали писатели республики. В эти годы вышли сборники стихов «На защиту солнечной страны» С. Кулачикова-Элляя, «Сердце солдата» Т. Сметанина, «Якуты на войне» Тимофеева-Терешкина, поэма «Клятва» С. Васильева, драма «Партизан Морозов» В. Протодьяконова, «Сайсары» Д. Сивцева-Суорун Омоллона, стихи поэтов Чагылгана, Элляя и др., ставшие популярными песнями. Появились первые якутские романы: «Молодежь Марыкчана» Э. Эристина, «Весенняя пора» Н. Мординова. Всего за годы войны вышло из печати около 60 книг якутских писателей. Был создан ряд новых произведений народными певцами и сказителями. Книжное издательство выпустило (с 22.06.41 по 15.05.44) 1604800 экз. книг общим объемом 1315 печатных листов, среди них мировая и отечественная классика, а также произведения национальной литературы, труды ученых.

Репертуар Якутского театра обогатился новыми произведениями: «Родина» Н. Мординова, «Батальон идет на запад» Г. Мдивани, «Долг» С. Ефремова, «Русские люди» К. Симонова и др. В 1943 г. музыкальная драма «Нюргун Боотур» Д. Сивцева была поставлена в сотый раз, а средства, поступившие от этого спектакля, были перечислены в счет строительства танка «Нюргун Боотур».

На выставку, посвященную 25-й годовщине Красной Армии, якутские художники представили около тысячи картин, плакатов, портретов этюдов и других экспонатов. Художники И.В. Попов, П.П. Романов, М.М. Носов Г.М. Туралысов удостоились звания народного художника ЯАССР (1945).

Труженики Якутии приняли активное участие в сборе средств для укрепления оборонной мощи страны. Так, в фонд обороны ими было внесено деньгами более 37 млн. руб. и облигациями государственных займов 57 млн. руб., 2,9 кг золота, 550 кг серебра. На строительство танков и самолетов было внесено свыше 27 млн руб. Якутяне снарядили на фронт 4 эшелона продовольственных подарков общим весом 33 тыс. пудов и более 200 тыс. теплых вещей, не считая многочисленных индивидуальных подарков. В фонд помощи населению районов, освобожденных от оккупации, было передано 3583 тыс. руб., 62600 штук одежды, более 20 тыс. мануфактуры, десятки тысяч пудов зерна, мяса, рыбы, более 23 тыс. лошадей.

Труженики Якутии, как и все население страны, внесли свою достойную лепту в Победу. Она досталась дорогой ценой. В кн.: Энциклопедия Якутии, М.,2000, С.254-256».

Ссылки на каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://vk.com/public217206078

https://rutube.ru/channel/24490370/

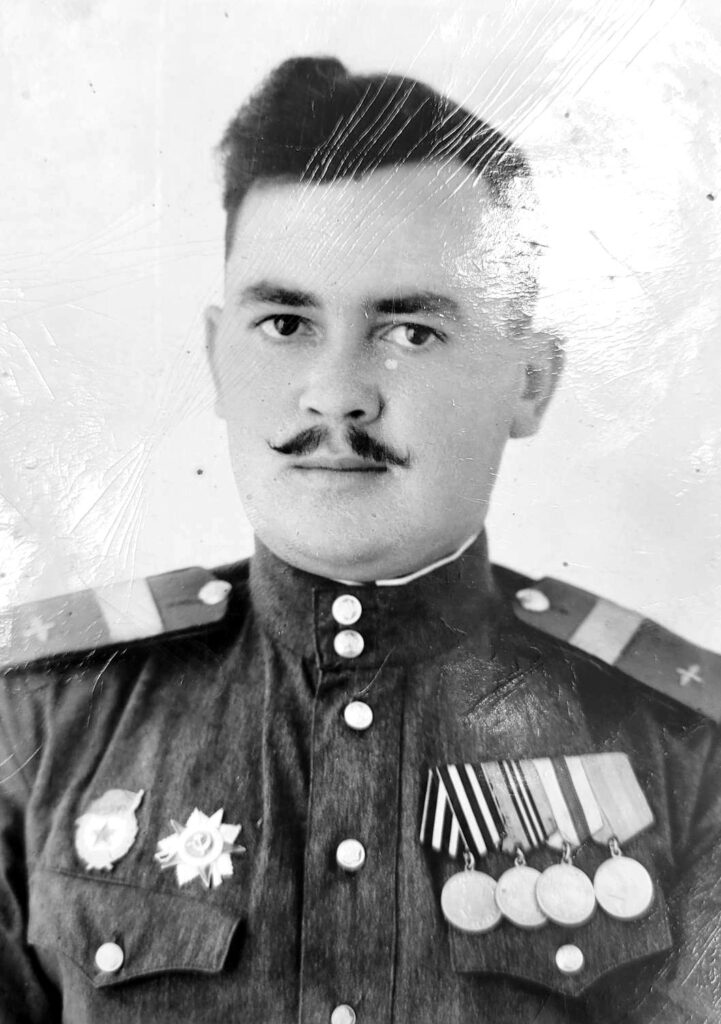

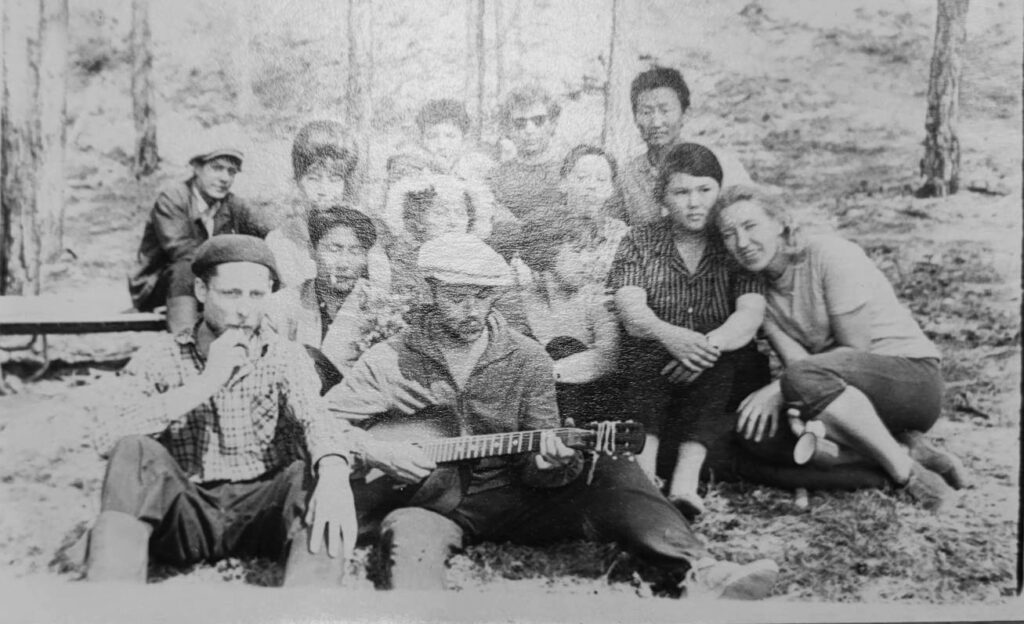

Фото: личный фотоархив В.В. Шепелева, Пресс-служба АН РС (Я)

Источник: Пресс-служба АН РС(Я), с использованием указанных в тексте материалов