10 месяцев назад 125

От народной «философии холода» к новой философии хозяйствования на территории дыхания двух океанов

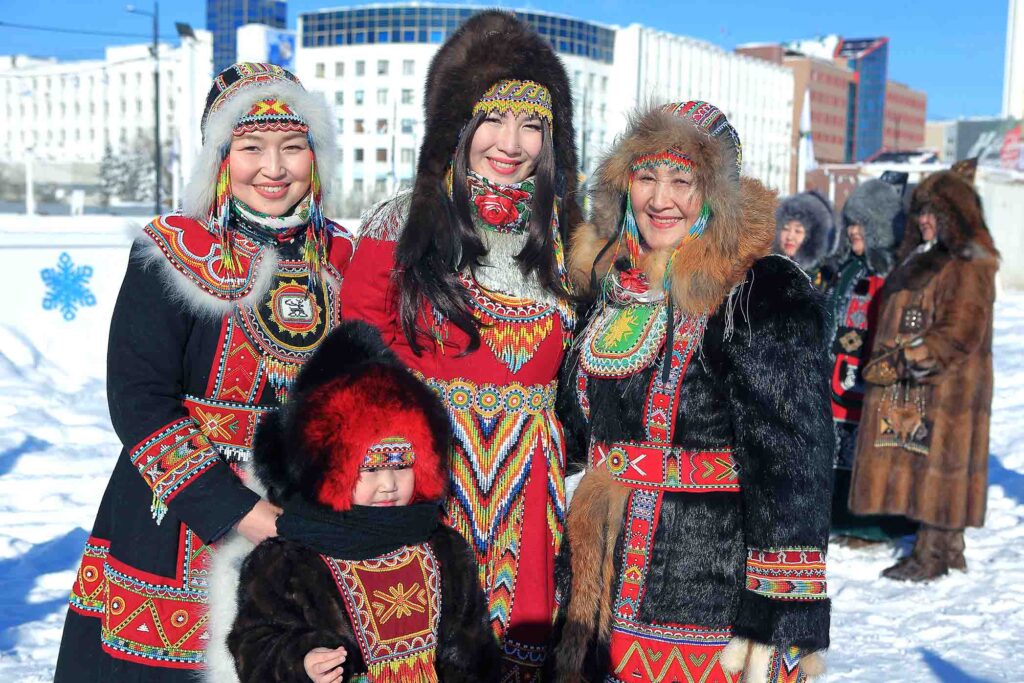

Академия наук Республики Саха (Якутия) присоединяется к поздравлениям в День России — нашей любимой большой и многообразной родины, которой мы гордимся, гордимся ее природными богатствами и духовными традициями народов, достижениями культуры и науки мирового значения.

Якутия – локомотив развития России в XXI столетии, вносит значительный вклад к приближению Победы в специальной военной операции. В этот праздничный солнечный день желаем всем мира, здоровья, семейного благополучия и плодотворной творческой работы, как это заложено нашей северной культурой во благо нашей России!

Предлагаем вашему вниманию специальный материал, приуроченный к Дню России и связанный с философским осмыслением перспектив социально-экономического развития нашей республики с учетом фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, составленный на основе наработок представителей Академии наук Якутии последних лет.

Северо-восток и Арктика Российской Федерации были и остаются малонаселенной территорией планеты Земля. Традиционный уклад и хозяйственные занятия населения этих территорий столетиями закрепляли систему «договорных» отношений между обществом и природой, закрепленных на языке мифов. Уникальные формы бытия развернулись на обширных малолюдных территориях, главным кредом которых было продление феномена жизни и культуры, заданных в абсолютных координатах нравственного начала. Экономика хозяйствования изначально приняла здесь форму природо- и человекоразмерной системы. Концептуальным элементом традиционного хозяйствования стал феномен «метафизичной стоимости» в противовес меновой стоимости рынка. Суть метафизичной стоимости раскрывается дарообменными отношениями между природой и обществом, переносимых на совокупность всех общественных отношений.

С появлением товарно-денежных отношений капиталистического производства, во второй половине XIX столетия, в Якутии начинается первая фаза социокультурной модернизации, меняющей привычный характер стоимости, трансформирующей традиционные ценностные установки.

На волне коллективизации и создания крупных аграрных хозяйств советского времени, ментальные установки якутских селян в целом остаются традиционными. Плановая система ведения сельского хозяйства слабо развивала предпринимательские и инновационные инициативы. Хозяйственные императивы остались комплиментарными традиционной эпохе, с низкой значимостью товарности.

Когда Север и Арктика получают новую волну индустриального и социально-экономического развития, рыночные модели усугубляют хрупкие «договорные» отношения между обществом и Природой. Они уже были напряженными в советскую эпоху промышленного освоения недр Севера и Арктики, сдерживаемые плановыми механизмами, главное — государственным контролем во благо человека и природы.

Подчас единственные мотивы рынка в прибыли, нуждаются в противовесе со стороны общества и государства, в пристрастной экологической и гуманитарной экспертизе. Создание институтов-противовесов стяжательству становится насущной хозяйственной задачей на Севере и в Арктике, потребительский сырьевой подход к территории которой нуждается в коренном пересмотре.

Наиболее остро противоречия рынка обозначились для северных регионов, где преобладающая доля экономических занятий коренного населения приходится на традиционные отрасли — скотоводство, табунное коневодство, оленеводство, рыболовство и охотпромысел, а с XIX века земледелие, фундирующие сохранение этнокультурных традиций, обычаев и языка.

Россия многообразна своим социокультурным капиталом и природно-климатическими и географическими особенностями для того что бы иметь одинаково эффективный единый мирохозяйственный уклад на своей обширной территории. Ее мирохозяйственная особенность должна быть интегральным результатом дифференцированных эффективных культурных программ развития регионов ее составляющих.

На фоне заката модели неолиберальной глобализации, смены технологических и мирохозяйственных укладов, происходит смена лидера векового цикла накопления капитала. Центр мировой экономики сместившись в Китай и Юго-Восточную Азию обострил отношения большинства стран с коллективным Западом. Выстраиваемая КНР экономическая парадигма несет принципы госконтроля над базовыми параметрами воспроизводства экономики, развивая идеологию общего блага и частной инициативы, настроенной на общее благополучие и личную ответственность. Глобальный проект нового мирохозяйственного уклада с гегемонией какой-либо из стран западного или восточного пула не выработан. Во многом все усматривается Западом либо в инклюзивном капитализме с технобазисом всеобщего цифрового контроля корпораций в стиле антиутопий, дополняясь этатистки заданным принципом общего блага стран Востока.

У современных отечественных авторов возникают контурные варианты будущего развития России вне капиталистической и социалистической парадигмы, использующие потенциал солидарного капиталана основе социокультурного потенциала, кодов и технологического рывка.

Альтернативами могут стать позиции, предлагаемые в рамках буддисткой восстановительной экономики, когда через оптимальное потребление достигается максимальное удовлетворение потребностей, достигающего самообеспечения, а не максимального потребления ресурсов. Важным моментом здесь становится идея органического хозяйствования с натуральным и безопасным для человека производством сельского хозяйства и промышленности. Существует позиция буддийской экономики Ш. Иноу и Э. Шумахера — некий «срединный» путь между «безрассудством материализма и неповоротливостью традиционализма», где базовой ценностью является ненасилие над природой и простота, снижающая стандарты потребления, ориентировка лишь на местные ресурсы, которую также предлагал и Запад зеленым движением.

На этом фоне евразийская экономическая зона может обрести свои контуры и новую модель, с учетом ценностной составляющей аутентичной хозяйственной парадигмы северной циркумполярной цивилизованности с феноменами особой «метафизики стоимости», «сакральной собственности», экологичного природоподобного хозяйствования.

«Homo traditional» — человек традиционный, подчиняет хозяйственную жизнь канонам традиции, которая трактует мир мифологической моделью космического и божественного порядка, который следует принять таким, какой он есть, подчиняясь ему, следуя его законам умилостивления ритуалами национальных мистерий. Все это определяло хозяйственную систему «производства – распределения – обмена – потребления», которую в привычной последовательности лучше начинать не с производства, — ценностной доминанты модерна, настроенной на рост потребностей, а с императива естественного потребления. На стадии зарождения хозяйственного традиционализма де-факто определялась норма потребления, соблаговоленная природой для удовлетворения потребности сохранения и простого воспроизводства жизни.

Норма потребления северян формировалась циклическим повторением инсценировки мифа. Последний напоминал о воспроизводстве человеческого в полноте физических, нравственных и моральных качеств. Накопление благ для северян является средством поддержания и приумножения существований человека с животным на лоне природы, а не простого извлечения прибыли. Распределение являлось институтом справедливости и «нравственного хозяйствования», сохранившим инерцию и в настоящем, уникальном геотрионе, единства немногочисленного населения и домоводческой «ойкономики». Сохранность и приумножение населения и поголовья домашних животных являлось и является императивом социально-экономического развития, закрепившись в менталитете северян.

Трудности в овладении рыночными инновационными императивами жителями Республики Саха (Якутия) существуют, являясь результатом незавершенной модернизации. Доля инновационно мыслящих предпринимателей, на фоне быстро стареющего сельского жителя не велика. Подобно русскому миру, глубинной ценностью в Якутии является одухотворенная мифологическим верованием Природа, а не собственность, получающая легитимный статус опосредованно, природно-сакральным соизволением. Богатством является жизнеутверждающая продолженность поколений жизни на родной земле в согласии с природными законами, зафиксированными традициями предков. Каждая последующая единица потребляемого блага имеет в Субарктике и в Арктике прирастающую полезность с позиции этики удовлетворения будущих потребностей.

Сознание права собственности на Севере и в Арктике исторически сформировалось в модели сакральной, не индивидуализируемой общечеловеческой собственности. Собственность символически принадлежит всем поколениям северян, освещенная идеологемами сакрального — «договорных» отношений с северной природой. Технологический уклад территории дыхания двух океанов остается смешанным. Преобладает масштабный аграрный и добывающий недра — «предпромышленный» с элементами промышленного и информационного технологических укладов.

Отсталость технологического уклада обеспечена отсутствием линейки специальных, назовем их условно «холодовых технологий», не имевших широкого применения в климате с крайне низкими температурами. Данный фактор остается сдерживающим для развития новых видов технологических укладов региона. Без преодоления отставания в данной сфере, говорить об экологичности и рентабельности в рыночной экономике Севера недопустимо.

Указанное обстоятельство подталкивает и к переосмыслению экономической парадигмы на Северо-востоке РФ. Это должна быть смешанная экономическая парадигма с преобладанием новой модели экономики для Севера и Арктики с новой философией хозяйствования Российской Федерации, активно использующей возобновляемые ресурсы.

На вызов культурной глобализации возникает логичный ответ в форме социокультурной модернизации, перестающей быть «догоняющей» по использованию культурных особенностей региона и страны, которые волею истории сохранились и продолжают культивироваться, в отличие от иных регионов планеты. Это предполагает выстраивание долгосрочных программ развития, институтом которых могут стать собственные формы развития.

Социальный код-идентичность саха — «уус» (искусность, мастеровитость), закрепленная в структуре традиционного якутского общества, закрепляет креативность и ноу-хау производственного процесса этнонационального региона как Якутия. Это качество «этнокультурной» инновационности, способности использовать в практике культурный капитал для снижения трансакционных издержек. Оно подразумевает снижение неопределенности при доверии друг к другу в производстве и продвижении национального бренда. Его можно назвать бондинговым региональным капиталом.

Потенциал инновационности нужно искать в «неожиданно использованном старом», соответствующем парадигме социокультурных ресурсов самобытности регионов России. Для Якутии и этнонациональных регионов в парадигме этномодерна. Единство многонациональной культуры России представляется нам в освоенном на своих собственных этнокультурных основаниях модерне. Это условие формирования единого культурного пространства России, где каждая культура дополняет и по-своему уникально обогащает страну с единым результатом — императивом нравственного бытия, налаживающего межкультурное общение. Устойчивость раскроется аутентичными региональными Программами культурного строительства, выявляющих эффект синергии многонациональности за счет выдвижения надэтнических идей культурного совершенствования, Программами этнокультурной модернизации; продуцированием в рамках указанных Программ новых креативных хозяйственных и культурных продуктов; востребованностью этнокультур России мировой культурой производством массовых товаров, брендированных культурным топосом соответствующего региона.

Другими словами, это трансформация национальной ментальности и культурного капитала в хозяйственные занятия, способствующие социальному и экономическому развитию региона, консолидирующие общественное сознание села и города, промышленного и сельскохозяйственного производства, мобилизующая для повышения производительности труда, органически нивелирующая внутреннюю элитную ревность. Экономические институты должны быть выстроены согласно философии северного хозяйствования, принципами которого является преемственность социокультурным основаниям региона, для Якутии — самообеспеченности, экологичности, самобытности, удовлетворяющей потребности в счастье как совокупности материальных и духовных потребностей.

Криогенный или проще холодовой и логистический фактор, оставаясь сдерживающими факторами территории, должны быть обращены в противоположность конструктивных особенностей экологичной и рентабельной экономической парадигмы. Холод — это условие производства товаров Якутии с необычными свойствами, которые не получить в «южных» регионах. Холод — это ресурс придающий новое звучание, порождающий новую парадигму видения и хозяйствования. Собственно, вся якутская наука изначально де-факто рождалась, связанная с холодом. Это диктует сегодня формулировку перечня товаров и услуг, ноу-хау технологий с высокими показателями прибавочной стоимости — основы для будущей экономики холода, составной части креативной экономики Якутии.

Перефразируя слова известного искусствоведа П. Волковой — нет никакого прогресса, есть то, что настоятельно требуется культуре реализовать ответом на определенный вызов. Таким ответом традиционного общества в Якутии стала практика использования холодового фактора. Арктической (северной) традиционной цивилизации всегда требовался холод и она его утилизировала в полной мере, на уровне технологий и навыков культуры прошлых традиций.

В условиях рождающейся идеологии государственного развития Российской Федерации, происходит переосмысление её цивилизационного развития. Россия переживает культурный ренессанс на фоне геополитического переустройства мира и внутренних процессов в культуре многонациональной страны, объединившей западный и восточный эгрегоры развития.

Фундаментальное исследование уникального по характеристикам региона планеты — “территории дыхания” двух океанов, на которой распласталась “вечная мерзлота” становится настоящим этапом культуры и экономики региона. Ведь Якутия — регион-локомотив развития российского государства в XXI столетии.

Молодые исследователи раскроют системное понимание геологических, геокриологических, биологических свойств и качеств территории дыхания двух океанов, используют выявленные закономерности для наращивания ресурсного богатства территории, включая криогенный потенциал. Тема влияния криогенных структур и климата на жизнедеятельность человека должна обратиться в фактор научно-технологического развития страны. Амбициозные проекты страны будут масштабироваться на регион, качественно укрепляя его научно-образовательные ресурсы. Арктическая технологическая глобальная конкуренция, подстегиваемая политическими амбициями США, КНР, РФ и другими странами, продиктована масштабами, географией, климатическим разнообразием территории, особенностями криолитосферы, хрупкой экологией, продиктованной сложностью ликвидации возможных техногенных аварий и катастрофичностью последствий для биосферы, холодовым фактором, требующим специальных технологий жизнеобеспечения и безопасности человека, адаптированной промышленной и военной техники и энергообеспечения, сжатыми сроками на предложение “холодовых технологий”, включающих аспекты продовольственной безопасности, устойчивости технологической инфраструктуры на криоландшафтах.

Сегодня возникли объективные условия для комплексного изучения акватории Северного Ледовитого океана, прибрежных и континентальных территорий Арктики и Дальнего Востока в связи с освоением разведанных запасов ископаемых ресурсов, пролеганием кратчайшего торгового маршрута вдоль арктического побережья России в Индо-Тихоокеанский регион, строительством северного широтного хода, разгружающего рельсы “Транссиба” и “БАМа”. Положение республики геополитически и геостратегически выгодно со всех складывающихся тенденций. Необходим принципиальный рывок в области линейки указанных технологий.

Академия наук Республики Саха (Якутия) ратует за раскрытие пока невостребованного аспекта ресурсного потенциала «холода» планеты, эксплицируя подходы и методики оригинального наукоемкого использования криогенных ресурсов — комплексного материального, технологического и духовного богатства страны.

Отметим, что для всех культур Севера априори отвергается жесткий антагонизм к природному холоду. Природосоразмерный и культуроемкий опыт, помноженный на достижения фундаментальной и прикладной науки должен обеспечить получение линейки криогенных технологий, использующей и приумножающий естественный холод планеты, основы указанной «экономики холода» Северо-восточного региона Азии. В принципе она уже функционирует выработкой холода в глобальных мировых масштабах, потребив до 40% всей вырабатываемой электроэнергии к 2050 году.

В связи с вышесказанным, формулировка природного особенного, социокультурных, технологических и хозяйственных принципов аккумулируется в символическом концепте арктической технологической цивилизации (АТЦ), становящимся предельно актуальным для продвижения сценария-проекта желаемого будущего, замещающего существующее общественное сознание неопределенного будущего.

У науки есть шанс реифицировать интеллектуальный концепт «арктической технологической цивилизации», вооружившись указанными технологиями и направлениями практического приложения усилий для эффективного использования производительных сил, создающих сеть по производству конкурентоспособной продукции.

Арктическая технологическая цивилизация вбирает в себя как символичность в виде устремленности к цели, так и прагматизм в виде суммы традиционных императивов северных народов, а именно гармоничные отношения с природой, нравственные основания, использование наукоемких технологий творчески и инновационно развивающих криогенные технологии традиционного общества, социальные формы взаимодействия, поселения и правовые основания на основе вырабатываемого циркумполярного права. Это будет цивилизация инновационных форм, способных сделать “сущность холода своей эссенциальной основой”.

У АТЦ должна быть сформирована социальная, правовая база и институты, материально-техническая инфраструктура поселений, логистики и транспорта, технологическая линейка базовых криотехнологий хозяйствования, сохранения, аккумулирования и приумножения холода. Для нее “Холод — это разноплановый ресурс”, а товар, приемлет натуральность и экологичность. Арктическая технологическая цивилизация — это философия эко- крио- хозяйствования, плюс эффективная транспортная инфраструктура.

«Арктическая цивилитарность» с начала 2000-х, испытал внимание в такой обобщенной хронологической последовательности: «Арктика – северная цивилизация – циркумполярная цивилизация – арктическая цивилизация – арктическая циркумполярная цивилизация – арктический фронтир – арктическая технологическая цивилизация». Данная последовательность отражала существовавшие социально-политические тренды к определенным аспектам рассматриваемого объекта. Исследователей вначале интересовала географическая локализация территории неизведанного, которую необходимо научно исследовать и покорять («Арктика» досоветской и советской поры); постепенно прояснился дискурс географической и природно-климатической особенности российского государства в целом, на фоне иных, как правило параллельно существующих цивилизационных типов, при этом естественные природные характеристики дополнились культурологическим наполнением внимания к коренным народам проживающим на данной территории, их отличиями в мировоззрении, хозяйственном укладе, а также возникшим проблемным вопросам социокультурной адаптации и модернизации («северная цивилизация» конца советской и постсоветской поры); постсоветский дискурс на волне либерализации, культурной эмансипации, глобализации и «международной разрядки», читай — мягкой ресурсной колонизации и перераспределения ресурсов России и стран бывшего советского лагеря в пользу коллективного Запада, выдвинул декларативное внимание к общим вопросам сохранения культурной самобытности, экологии циркумполярных арктических и приарктических территорий, а вместе с тем, региональные приоритеты на волне экономической суверенизации субъектов Российской Федерации, роста их национального самосознания («циркумполярная цивилизация» конца 90-х, начала 2000-х); комплексной интерпретации в парадигме сценариев-образов и сценариев-идеологий, обрисовывающих контуры будущего как сторонниками, так и противниками, обоснование идей, которые могут стать сценариями-проектами («арктическая цивилизация», «арктическая циркумполярная цивилизация» 2010-х- начала 2020-х); отраслевой интерпретации в парадигме сценариев-проектов, отвечающих современным геополитическим вызовам и трансформации мировой экономической системы («арктическая технологическая цивилизация» 2022-2030 гг.).

Ключевые характеристики арктической технологической цивилизации: – умение жить в гармонии с природой, эффективно использовать био- и криоресурсы, не истощая их, а приумножая; – строго блюсти этос нравственного поведения в обществе; – для АТЦ холод — это энергетический ресурс ее территории, аналогичный скрытой теплоте углеводородов; криоресурс АТЦ — это креативный социальный и культурный потенциал инновационности экономики, востребованный когнитивный опыт, сочетающий традицию домодерна и универсальную рациональность модерна (подробнее смотрите: Владимиров Л. Н., Пудов А.Г. Дискурс вокруг концептов северных цивилизаций: к определению Арктической технологической цивилизации // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Т. 12, № 9-1. С. 165-179. DOI 10.34670/AR.2023.87.26.021 и Пудов А. Г. Философия северного хозяйствования: к постановке проблемы // Философия хозяйства. 2022. № 2(140). С. 25-45).

Под арктической технологической цивилизацией мы определяем философию и практику наукоемкого высокотехнологичного эко- и крио- хозяйствования, учитывающего культурный капитал традиционных обществ Севера и Арктики, при наличии эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, новой поселенческой идеологии и правовых основ. Результат наличия этого концепта в XXI веке — это условие сохранения уникальных культур и хозяйственного опыта народов северных и арктических территорий мира, а также выстраивание модели «Жизни на Севере», у которой стратегическая геополитическая функция — перманентное присутствие человека на территории криолитозоны Евразии, принципами которого является экологичность, высокий уровень и качество жизни людей.

Некоторые задачи работы Академии наук РС (Я) на «пятилетку» 2024-2028 гг.

Ушедший год стал 30-летием для Академии наук Республики Саха (Якутия), сыгравшей ключевую роль в сохранении научных школ стратегического региона страны в непростые 90-е годы. 2024 год ознаменовал 300-летие рождения Российской академии наук, которая подарила миру много великих имен и открытий. Это Дмитрий Менделеев, нобелевские лауреаты — Иван Павлов, Илья Мечников, Лев Ландау, Николай Басов, Петр Капица, Жорес Алферов и многие другие, вписавшие российские имена выдающимся вкладом в историю мировой науки

Якутская окраина исторически причастна к успехам российской науки. Она подарила ученого с мировым именем, выходца из г. Вилюйска, первым в мире получившим синтетический каучук – Ивана Лаврентьевича Кондакова. Вспомним уроженца Амгинской земли, Леонида Васильевича Киренского — советского физика, академика АН СССР, создателя красноярской научной школы, «якутского Ломоносова» из маленького наслега, вблизи села Ломтука Мегино-Кангаласского улуса, Владимира Петровича Ларионова, члена-корреспондента АН СССР, первого академика РАН из народа саха.

Без весомого вклада ученых Якутии были бы неэффективны волны индустриализации региона, развитие её сложной инфраструктуры, обоснование углеводородного потенциала для использования будущими поколениями. Все это было реализовано в яркой парадигме идей прогресса и мощной аппликативности научной рациональности, за которыми порой терялось внимание к самому человеку на Севере и в Арктике, чувствительной окружающей природе холодного края. Однако культура развивается, завоевания модерна стали основой для северного варианта модернизации, с использованием этнокультурного капитала северян, решающего вопросы регионального социального заказа, с приоритетами экологии и природосоразмерности, экономической эффективности и применимости научных разработок в повышении качества и уровня жизни. Комплексное научное сопровождение обретает форму, настроенную под уникальную специфику криолитозоны. Роль Академии наук Якутии здесь нельзя недооценить.

Республика Саха (Якутия) снова станет форпостом комплексного освоения Арктики, новой индустриализации Северо-востока России, потребуя мобилизация всех научных ресурсов страны с целью выстраивания цепочки эффективного трансфера научных знаний в технологии Севера и Арктики, отвечающих высокотехнологичным запросам и рыночным инструментам. Загодя подготовиться к государственному посылу и его согласованию в виде новых программ становится и функцией Академии наук Республики Саха (Якутия). Амбициозные проекты страны будут масштабироваться на регион, подтягивая её научно-образовательные ресурсы.

В связи с этим, наука и образование в республике станут реальными институтами развития региона. Роль Академии наук Якутии в такой ситуации кратно возрастает, обретая роль модератора мнений научного сообщества и специалистов, представленных в объединенных ученых советах национальной академии наук Якутии, способных влиять на научную политику региона, вырабатывать общерегиональные приоритеты с учетом социально-экономических задач государства и социального запроса сообщества северян.

Возникла необходимость формирования и менталитета подрастающей интеллектуальной смены, к вопросам технологической и социокультурной модернизации обширной территории. Специфика задачи продиктована сохранением экологии Северо-востока и Дальнего Востока Российской Федерации, которую глава государства символически обозначил краснокнижными животными – белым медведем и амурским тигром, представляющих топ биоразнообразия флоры и фауны территории дыхания двух океанов, сохранением культур малочисленных народов, развивающих экосознание, учитывающих изменение климата в криолитозоне своими хозяйственными занятиями и являющихся индикатором социокультурного благополучия и научно-технологического развития. Особенности системных характеристик уникальной территории и предстоит в будущем использовать подрастающей научной смене, которая будет жить в парадигме арктической технологической цивилизации (АТЦ). А это умение жить в гармонии с природой, эффективно использовать био- и криоресурсы Якутии, не истощая их, а приумножая; строго блюсти этос нравственного поведения в обществе. Для такого концепта как АТЦ, холод — это энергетический ресурс ее территории, аналогичный скрытой теплоте углеводородов. Этот криоресурс — креативный социальный и культурный потенциал инновационности экономики Якутии, востребованный когнитивный опыт северян, сочетающий хозяйственную традицию прошлого и универсальную рациональность высокотехнологичной современности. Все это укладывается в философию и практику наукоемкого высокотехнологичного эко- и крио- хозяйствования, учитывающего культурный капитал традиционных обществ Севера и Арктики, при наличии эффективной транспортно-логистической инфраструктуры, новой поселенческой идеологии и правовых основ. Результат наличия действующего концепта в XXI веке — это условие сохранения уникальных культур и хозяйственного опыта народов северных и арктических территорий мира, а также выстраивание модели «Жизни на Севере», у которой стратегическая геополитическая функция — перманентное присутствие человека на территории криолитозоны Евразии, принципами которого является экологичность, высокий уровень и качество жизни людей.

Перечисленные вызовы сформируют Программу стратегического развития науки макрорегиона, в числе которой сегодня обозначились:

1) Организация «Центра превосходства арктических криотехнологий», решающего задачу создания прорывных инновационных инструментов с прикладным значением для выработки технологий, использующих ресурсный природный потенциал территории дыхания двух океанов, в дальнейшем концептуализируемый региональной идеей Якутии — модели арктического циркумполярного хозяйствования.

Сообщество северян интересует влияние океанов, ближнего и дальнего космоса, теплового воздействия недр планеты на мерзлотный криоресурс. Поэтому, фундаментальные исследования динамических показателей криолитосферы за многие годы, с точки зрения мерзлотоведения, геологии, биологии, хладостойкости материалов, космофизики и антропогенного воздействия, дадут фундаментальные знания в области изучения, сохранения и воспроизводства криогенного ресурса. Исследования позволят создать «цифрового двойника» среды, определяющего климат территории, ее криогенную ресурсность.

2) Формулировка принципов науки о криогенных ресурсах. Данные принципы обоснуют тезис «холод — это ресурс», такой же, как скрытая теплота, таящаяся в углеводородах. Они позволят корректно обращаться, наращивать данный ресурс, которое провидение оставило за человеком в сибирской кладовой.

«Наука о холоде» стала в XX столетии пробным камнем якутской науки, сформировав научные школы:

– мерзлотоведения академика РАН П.И. Мельникова;

– технологии разработки газогидратных месторождений академика РАН Н.В. Черского;

– сварки и прочности материалов, конструкций в условиях Севера академика РАН В.П. Ларионова;

– космофизических исследований и аэрономии академика РАН Г.Ф. Крымского;

– экологии члена-корреспондента РАН Н.Г. Соломонова.

Природоподобный и культуроемкий опыт, помноженный на достижения фундаментальной науки, обеспечит получение линейки криогенных технологий — основы креативной экономики, составной будущей «экономики холода» Российской Федерации.

3) Рождение духовных и хозяйственных принципов арктической технологической цивилизации. Её символические очертания уже даны экологическими посылами Главы государства — Владимира Владимировича Путина. Предложение новых культурных ценностей становится миссией российского Севера и Арктики. Потенциал инновационности региональной идеи развития находится в «неожиданно использованном старом», феномене этнокультурного ренессанса, соединяющего природную искусность и мастеровитость традиций хозяйствования и наукоемкую креативность современного производственного процесса.

4) Достижение значительного повышения качества жизни северян, согласно масштабам социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, где связующим звеном разных социальных уровней станет многоступенчатая образовательная модель «Университет Жизни на Севере», которой водружается символическим ориентиром, обладающим статусом элемента управления в системе экономико-правового регулирования потребностей и производства экологически безопасной промышленной и аграрной продукции.

Главной научно-технологической задачей региона до конца XXI столетия будет сохранение комплексного благополучия территории дыхания двух океанов — ее флоры и фауны, культурных сообществ народов Севера и Арктики, испокон веков проповедовавших “договорные отношения” с окружающей природой. Это приведет к переосмыслению региональной идеи развития производительных сил, повлияет на парадигму хозяйствования в циркумполярном регионе планеты.

Культура северян, обладая универсально-эффективной субъектностью в экстремальных природно-климатических условиях Севера и Арктики, способна сформировать мировоззренческие императивы и значимые международные тренды социокультурного развития. Миссия российского Севера и в преодолении потребительской модели хозяйствования.

Подобные тренды регионов России зададут особенные черты национальной модернизации России. Являясь страной множества уникальных культур и традиций тысячелетий, сохранивших в сознании дуализм традиций и новаций, они по праву станут законодателями трендов осовременивания России. Россия сильна многообразием социокультурного капитала, географическими и природно-климатическими особенностями. Ее мирохозяйственная особенность вырастает в результате сложения культурных программ развития ее регионов.

Сегодня в Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации перед нами стоят перспективные задачи по обеспечению экономического и промышленного роста, достижению социального благополучия, реализации потенциала республики. Якутским учёным предстоит сыграть особую роль в решении поставленных целей.

Президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников на общем собрании РАН в декабря 2023 года выступил с докладом, обозначив главные сдвиги в работе академии. Ими стали — укрепление сотрудничества РАН с органами власти, расширение научной экспертизы РАН, запуск подпрограммы по финансированию фундаментальных и поисковых исследований для безопасности и обороны России (https://scientificrussia.ru). Перед научным сообществом нашей республики стоят если не большие, то те же самые вызовы: закрепления статуса региона как центра конкурентоспособных научных исследований. Научные результаты теперь должны быть рассмотрены реальными локомотивами развития стратегического региона страны, пристальное внимание государства к которому в ближайшие десятилетия усилится.

15 декабря 2023 года Главой Республики Айсеном Сергеевичем Николаевым подписано Распоряжение об утверждении Программы стратегического развития Академии наук Республики Саха (Якутия) на 2024-2028 годы с разработкой плана мероприятий — «дорожной карты». Будут поставлены значимые и насущные цели.

В знаковый государственный праздник День России, мы рады выразить слова признательности представителям научного сообщества за ваш созидательный труд на благо страны и республики! Еще раз желаем всем якутянам крепкого здоровья, мира, добра и новых творческих успехов!

Фото: В.В. Постникова и автора

Источник: Алексей Григорьевич Пудов,

в.н.с., Академии наук Республики Саха (Якутия), к.филос.н., доцент

на основе материалов Президиума АН РС(Я), внутренних документов и научных статей сотрудников высшей научной организации РС (Я)